監修:谷河純平先生(大阪大学大学院医学系研究科小児科 助教(学部内講師)、小児神経専門医)

先天性GPI欠損症とは

先天性GPI欠損症(英語名:IGD)は、遺伝子異常によって、細胞がタンパク質を取り入れることがうまくできず、身体にさまざまな症状を引き起こす病気です。「先天性糖鎖異常症」の一つで、広義の意味では先天代謝異常症に分類されます。

おもに知的障害や運動発達が遅れること、そして多くの場合てんかんが起こります。ほかにも、指の先が短かったり、爪がうまく育たなかったり、聞こえが悪くなったり、皮膚に異常が出たり、腎臓など内臓にかたちの異常が見られたりすることがあります。まれにてんかんの症状がない患者さんもおり、症状にはかなり個人差があります。

大田原症候群・ウエスト症候群など乳児早期発症の難治性てんかん(薬剤抵抗性てんかん)と診断された患者さんの中にも、先天性GPI欠損症と診断された人もいます。

現在国内で約60人、世界中で約600人の患者さんがいます。比較的最近発見された病気のため、患者の平均年齢は低く、患者会の会員も大半が子どもです。

病気の原因~GPIアンカーって何?

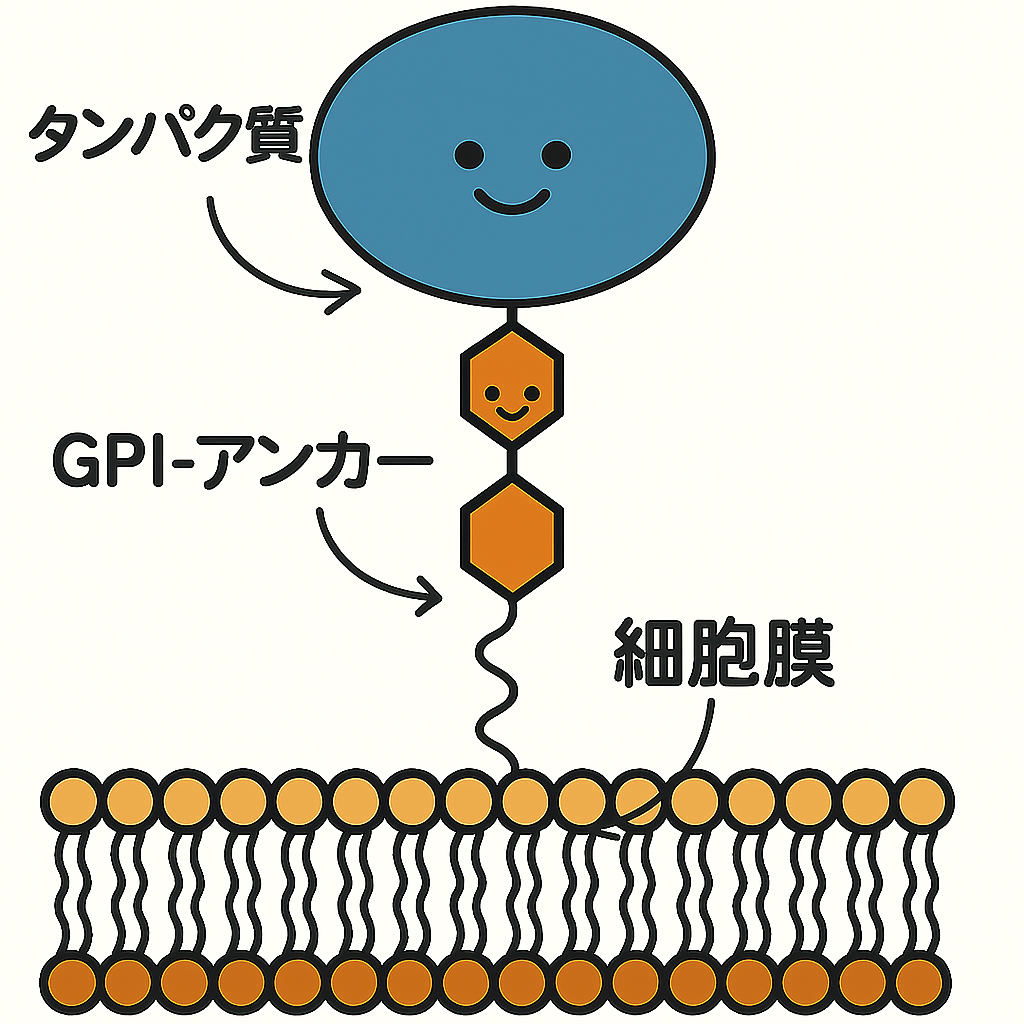

細胞の表面には150種類以上のタンパク質がくっついています。これらは体の中でさまざまな重要な働きをしています。GPIアンカーは、細胞の表面にある特殊な「錨(いかり)」のように、タンパク質を細胞の膜にしっかりくっつける役目をしています。GPIアンカーを作るにはたくさんの遺伝子が関わっていて、この仕組みはとても複雑です。

GPIアンカーを作るには約30種類の遺伝子が必要で、もしこの遺伝子の一つに変化(変異)があると、GPIアンカーがうまく作れなくなります。そうなると、大切なタンパク質が細胞の表面にとどまれず、外に出てしまったり、細胞の中で壊れてしまったりします。その結果、神経の働きや内臓の発達に問題が起きて、知的障害や運動の遅れ、てんかんなどの症状が現れるのです。これまでに24種類の遺伝子変異が見つかっています。

病気の診断

生まれつき原因がわからない「てんかん」や「発達の遅れ」がある場合、血液検査で先天性GPI欠損症かどうかを調べることができます。

まず、「フローサイトメトリー」という方法で、白血球の表面にある「CD16」というGPIアンカー型タンパク質の量を測定します。このCD16の量が少なくなっていれば、先天性GPI欠損症の可能性があります。

また、一般的な血液検査で「アルカリホスファターゼ」の値が高い場合や、まれですが低い場合も、先天性GPI欠損症が疑われます。

診断を確定するには、血液から遺伝子を取り出して、その配列を調べ、約30個ある関連遺伝子のどれに変異があるかを特定します。しかし、未解明な部分が多い病気であることから、遺伝子の特定にまで至っていない患者さんもいます。今後の研究によって、新たな原因遺伝子が発見される可能性もあります。

先天性GPI欠損症は顔貌が特徴的、との研究もありますが、国内の患者さんたちを見比べても肉眼ではその特徴はよくわからないため、現状見た目だけで病名を判断するのは難しいでしょう。海外ではAIで顔貌から病名を特定する研究が行われているので、今後は血液検査以外でも診断できるようになるかもしれません。

治療について

この病気は最近見つかったもので、遺伝子の変化が原因なので、今のところ根本的な治療法はまだわかっていません。

ただ、GPIアンカー型タンパク質の一つである「アルカリホスファターゼ」が減ると、神経細胞がビタミンB6を十分に取り込めず、けいれんが起こることがわかっています。そこで、特殊なビタミンB6を与えると、けいれんがよくなる場合があります。(※効果には個人差が大きいです)

また、葉酸(ビタミンの一種)を運ぶGPIアンカー型タンパク質が減ると、脳の葉酸が不足しててんかんや脳の萎縮が起きると考えられているため、活性型の葉酸(フォリン酸)を補う治療も報告されています。

遺伝子治療も研究されており、病気の仕組みを詳しく調べながら、いろいろな補充療法と根本治療の開発が進められています。

症状は時間とともに進むため、早く見つけて早く治療を始めることが大切で、それによって症状を軽くできると考えられています。

-1024x576.jpg)

てんかんの脳波測定の様子

.png)